7月18日、岐阜県の中津商業高校へトレーナー業務としてサポートに行ってきました。

6月末の訪問が3年生との最後になると思っていたのですが、彼らが初戦を勝ち抜いてくれたおかげで、もう一度練習に関わる機会をもらえました。

大会2回戦、東濃実業高校との試合を翌日に控えた大事なタイミングでした。

リラックスと緊張のあいだ

選手たちは一見リラックスした様子で練習に取り組んでいるように見えました。

しかし、初戦から2週間も空いていたため、試合への「緊張感」がどこか薄れてしまっているようにも感じました。

これはどのチームにも言えることですが、大会中の空白期間は心身のコンディションに影響を与える要因になります。

さらに、このチームは大会前からいくつかのアクシデントに見舞われており、ようやくコンディションが整ってきたという状況。

その矢先、試合の1週間前になんといつも先発を務めている投手が足関節捻挫してしまったのです。

最後の試合に懸ける想い

監督からその連絡を受けたのは月曜日の夜。

試合まで5日。

通常であれば、整形外科を受診し、一定期間の安静とリハビリを通じて回復を図るのがセオリーです。

しかし、この試合は彼にとって「高校野球最後の真剣勝負」になるかもしれない舞台。

理学療法士としては「止める勇気」も大事だとわかっています。

それでも、どうにか彼をもう一度マウンドに立たせてやりたい。

そんな想いから、私は即時的な効果が期待できる物理療法に目を向け、国内外の論文を読みあさりました。

そして、比較的エビデンスが高く、即効性も期待できる物理療法を提供している治療院を見つけました。

選手の自宅からは片道90分以上の距離でしたが、監督に紹介し、火曜日の夜には治療を受けることができました。

奇跡のような回復

月曜には両松葉杖を使っていたはずの彼が、治療後にはジョグやジャンプまでできる状態に。

もちろん、捻挫による組織損傷は中等度で、完全に治ったわけではありません。

でも、その回復スピードは私の想像を超えていました。

ここで大切なのは、物理療法などによって一時的に炎症を抑えることで、修復プロセスに影響が出る可能性もあるという点です。

それでも、この選手はその後も治療を継続し、金曜日にはサポーターとテーピングを使いながらも投球練習ができるまでになりました。

最後の選択

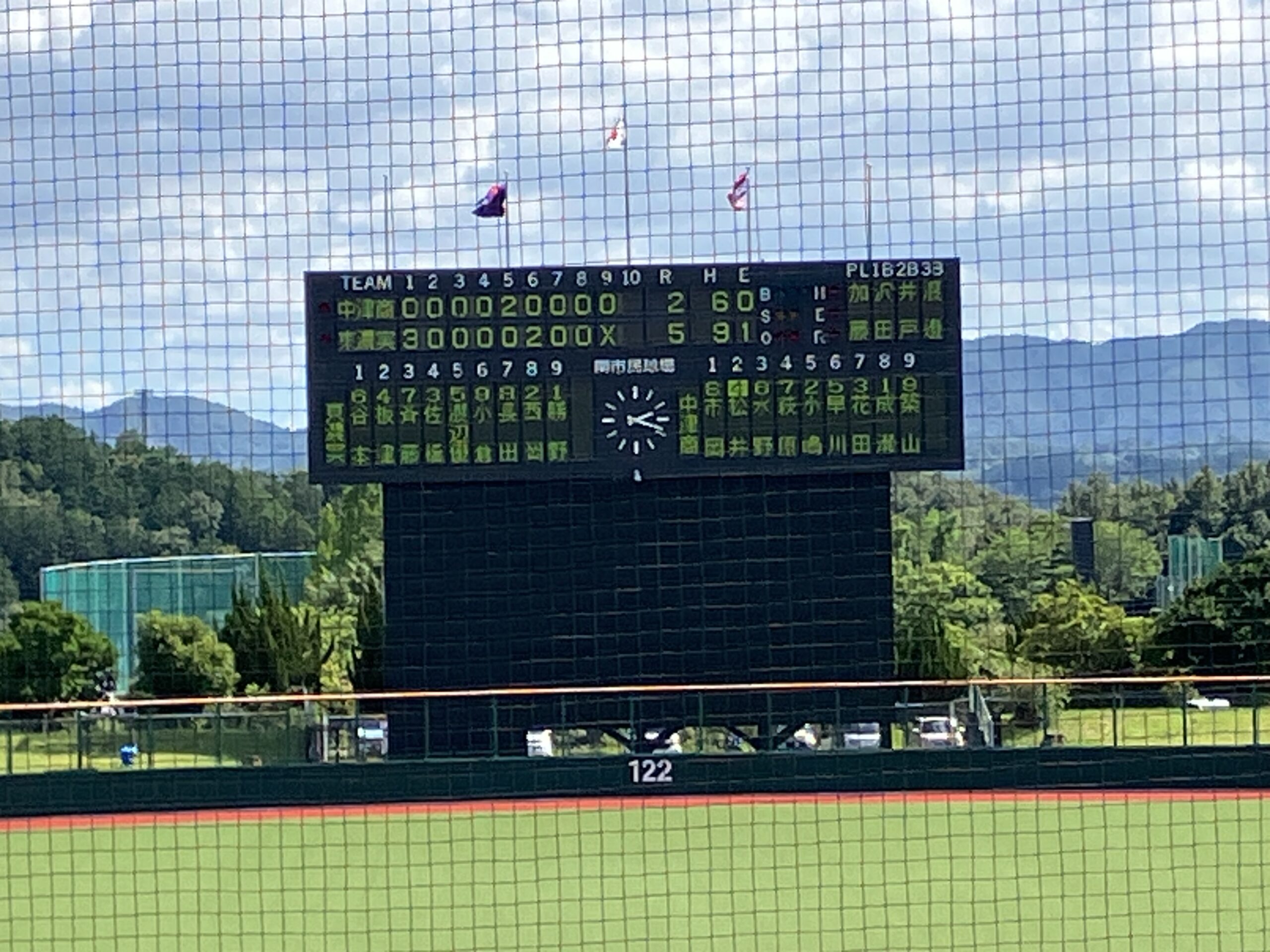

試合前日の金曜日、指導者と一緒にマウンドに上がるために必要なサポートの方法を検討し、足関節に最適なテーピングを施しました。そして迎えた土曜日、東濃実業高校との2回戦。

当初はその投手が先発することも選択肢にありましたが、監督と選手が話し合った結果、2年生が先発を務めることになり、その投手は出番のないまま試合が終わりました。

ケガと向き合う夏の学び

正直、試合に負けたことよりも、彼がマウンドに立つことなく引退を迎えてしまったことの方が悔しかったです。

ケガを押してまで出場することは、決して褒められた判断ではないかもしれません。

私も理学療法士として「止めるべき」立場にあることは理解しています。

しかし、最後まであきらめずにマウンドを目指してもがく選手の姿を見てしまうと、どうしても「何とか力になりたい」と思ってしまうのです。

理屈ではなく、心が動かされてしまう瞬間です。

最後に伝えたいこと

今回の経験を通して改めて感じたのは、「ケガを防ぐ」ことの重要性です。

すべてのケガを防ぐことはできませんが、大事な場面で選手が最高のパフォーマンスを発揮できるようにするためには、日頃から監督・指導者との連携が欠かせません。

体のケアやトレーニング方法、そして万が一ケガをしてしまった時の判断基準を、選手自身だけでなくチーム全体で共有しておくことが、結果的に選手の未来を守ることにつながります。

この夏の経験が、これからのサポート活動に必ず生きてくる。そんな確信を持って、また次の現場に向かいたいと思います。

コメント