こんばんは、トレーナーの纐纈です!

野球をしていると、どうしても避けられないのが「デッドボール(死球)」です。

特に頭や首に硬式球が当たったときは、見た目に問題がなくても、脳にダメージが残っている可能性があります。

今回は、そうした場面で選手をどう守り、どう復帰まで導くかについて、最新の知見をもとにわかりやすく解説します。

今の課題:「大丈夫そう」が一番危ない

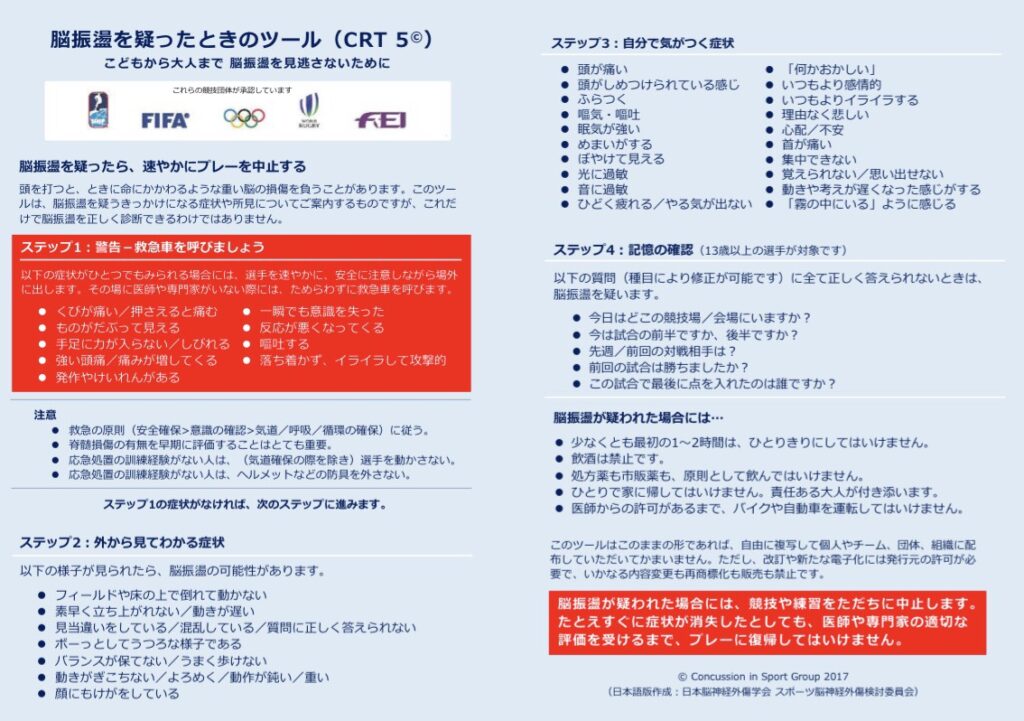

近年、「脳震盪(のうしんとう)」に対する意識は高まっています。

脳震盪とは、頭を打ったあとに起こる一時的な脳の機能障害で、頭痛やめまい、気持ち悪さなどが出ます。

ですが、特に中学生や高校生のような成長期の選手に対しては、評価や対応の仕方が統一されておらず、その場の判断で済まされてしまうケースも少なくありません。

「本人が大丈夫って言ってるから」とプレーを続けさせてしまうことは、選手の安全に大きなリスクを伴います。

まず覚えてほしいルール:「迷ったら外す・再確認」

- プレーを止める(Remove):頭に当たったら、症状がなくてもその場でプレーをやめさせてください。

- 再確認する(Re-evaluate):その後、時間をかけて状態を観察し、必要に応じて医療機関での確認を行います。

これは「少しでも脳震盪の疑いがあるなら、脳震盪として扱う」という世界的な原則です。

成長期の選手が頭にデッドボールを受けた場合の対応

① 試合中にすべきこと

- すぐにプレーを止める:たとえ「大丈夫」と言っても、その場から外してください。

- 危険な症状(レッドフラッグ)をチェック:例えば、

- 意識がはっきりしない

- 何度も吐く

- けいれん(体が勝手に震える)

- 手足のしびれや力が入らない

- 強い頭痛や、どんどん悪くなる痛み

これらがある場合はすぐに病院へ連れて行きましょう。

② 症状がなかった場合の対応

症状がなくても「安心してはいけません」。脳震盪の症状は、数時間後や翌日に出てくることもあるからです。

このため、受傷したその日はプレーに戻さず、少なくとも24時間は安静にしてください。できれば病院での確認をおすすめします。

③ 症状がある場合の対応

頭痛やめまい、気持ち悪さ、集中力の低下などがある場合は、脳震盪と考えて対応を始めます。

小学生には「Child SCAT6(チャイルド・スキャット・シックス)」、中学生以上には「SCAT6(スキャット・シックス)」というチェックシートのような評価ツールがあり、記憶・バランス・目の動きなどを総合的に確認できます。

これらは医療機関やトレーナーが使うツールですが、保護者の方でも覚えておくと参考になります。

回復までの流れと注意点

● 最初の48時間は「相対的な安静」

完全に暗い部屋でじっとする必要はありません。

ただし、スマホ、ゲーム、テレビなどで頭を使いすぎるのは控えめにし、静かに過ごしましょう。

● 2日後以降の軽い運動はOK

症状が出なければ、散歩や軽い自転車などから徐々に活動を再開していきます。

● 競技への復帰は「6段階」

以下の流れで、段階的に復帰していきます(各段階は1〜2日ずつ空けて進めます)。

- 日常生活に戻る(学校や家庭内の活動)

- ウォーキングや軽いジョギング

- 素振りや軽いキャッチボール

- ノックやティーバッティングなど複雑な動き

- 制限なしの練習参加

- 試合に復帰

小学生・中学生では各段階を最低48時間空けるのが理想とされています。

絶対に避けるべきこと

- 自己判断での復帰:「治った気がする」だけでプレーを再開するのは危険です。

- 鎮痛剤の使用:頭痛を薬でごまかすと、異常に気づくのが遅れることがあります。

- 当日中の練習・試合続行:受けた日は必ず休ませてください。

まとめ:「何もなかった」を確認するための時間が必要です

頭にボールが当たったとき、「大丈夫そう」に見えても、脳の中では変化が起きているかもしれません。

この時期の選手にとって、たった1回の判断ミスが将来に大きく影響することもあります。

保護者の方、指導者の方は、選手の気持ちを大切にしつつ、安全を最優先にした対応をお願いします。

そして何より、「安心して試合に戻れる」ことを確認してから復帰させることが、パフォーマンス向上にもつながります。

参考リンク(専門家向け)

コメント